कारक की परिभाषा:

संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द या शब्दांश कारक कहलाता है जो इनका (संज्ञा और सर्वनाम का) संबंध क्रिया के साथ निश्चित करता है। अथवा “संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका (संज्ञा या सर्वनाम का) क्रिया से संबंध सूचित हो, उसे (उस रूप को) ‘कारक’ कहते हैं।1 कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ‘ने’, ‘को’, ‘से’, ‘के लिए’ आदि विभक्तियाँ लगती हैं, तब उनका रूप ही कारक (karak) कहलाता है। जैसे-

हे बालक! कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के साथ युद्ध के लिए मन से गीता का महाभारत में उपदेश दिया।

उपरोक्त वाक्य में ‘हे बालक’, ‘कृष्ण ने’, ‘अर्जुन को’, ‘कौरवों के साथ’, ‘युद्ध के लिए’, ‘मन से’, ‘गीता का’, ‘महाभारत में’ संज्ञाओं के रूपांतरण हैं, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध ‘उपदेश दिया’ क्रिया के साथ सूचित होता है। इस वाक्य में हे!, ने, को, के साथ, के लिए, से, का, में जो चिन्ह आये हैं, इन्हें विभक्ति कहते हैं। कुछ विद्वान् इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इन्हीं विभक्ति-सहित शब्द को कारक कहते हैं।

एक उदाहरण से समझते हैं- ‘मुकेश ने रोहित को मारा।’

उपरोक्त वाक्य में ‘मुकेश’ शब्द है तथा ‘ने’ विभक्ति है और ‘मुकेश ने’ यह सारा कारक है।

कारक किसे कहते हैं?

कारक का अर्थ है- किसी कार्य को करने वाला। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। उदाहरण-

- नौकर ने दरवाजा खोला।

- रामू ने घोड़े को पानी पिलाया।

- गीता लेखनी से लिखती है।

- मैं हिमालय को जा रहा हूँ।

- गंगा हिमालय से निकलती है।

- यह राहुल की किताब है।

- महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ।

- अजी! सुनते हो क्या?

विभक्तियों की प्रयोगिक विशेषताएँ:

विभक्तियाँ अकेली सार्थक नहीं होतीं। इनका तभी अर्थ निकलता है जब वे किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आती हैं। विभक्तियों की प्रयोगिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- सामन्यत: विभक्तियाँ स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। क्योंकि ये शब्दों से संबंध दिखाती है, इनका अर्थ नहीं होता। जैसे- ने, से, को, में आदि।

- ये विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर विकार उत्पन्न करती हैं और उनसे मिल जाती हैं। जैसे- मेरा, हमारा, उसे, उन्हें आदि।

- ये विभक्तियाँ प्रायः संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होती हैं। जैसे- अभिषेक के दुकान से यह किताब आई है।

विभक्तियों का प्रयोग:

हिंदी में विभक्तियाँ दो तरह की होती हैं– विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। जो विभक्तियाँ संज्ञाओं के साथ आती हैं उन्हें विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात शब्दों से अलग होती हैं। जैसे- रेखा ने, टेबल पर, लड़कियों से, बेटों के लिए आदि। जो विभक्तियाँ सर्वनामों के साथ आती हैं उन्हें संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं, अर्थात सर्वनाम शब्दों से मिली होती हैं। जैसे- उन्हें, उसपर, किसका, तुमको, तुम्हारा आदि।

दो शब्दों की विभक्ति में पहला शब्द संश्लिष्ट होता है और दूसरा शब्द विश्लिष्ट होता है। जैसे- तुम + रे लिए = तुम्हारे लिए, मैं + रे लिए = मेरे लिए।

कारक के भेद:

कारक के चिह्न या विभक्तियों की संख्या आठ है, अंत: इनसे बनने वाले कारक भी आठ हैं। वहीं हिंदी व्याकरण से अलग संस्कृत भाषा में 6 और अंग्रेजी में 2 कारक हैं।

| विभक्तियाँ | कारक |

|---|---|

| ने | कर्ताकारक |

| को | कर्मकारक |

| से, के द्वारा, के साथ | करणकारक |

| को, के लिए | संप्रदानकारक |

| से (अलग) | अपादानकारक |

| का, के, की, रा, रे, री | संबंधकारक |

| में, पर | अधिकरणकारक |

| हे, अरे, अजी, अहो इत्यादि | संबोधनकारक |

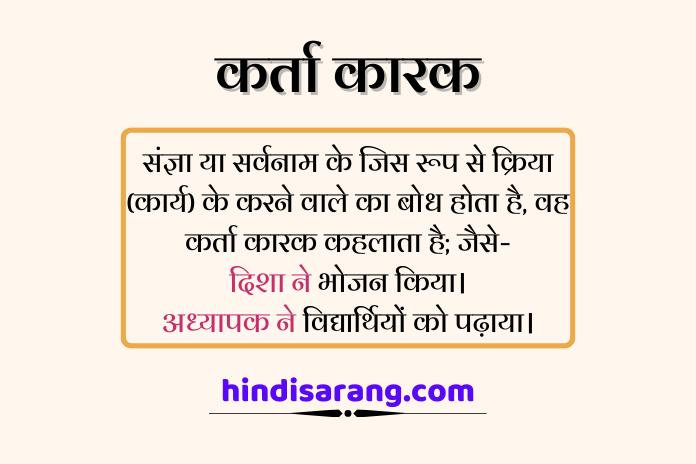

1. कर्ता कारक:

“वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है, उसे ‘कर्ता’ कहते हैं।”2 अथार्त जिससे काम करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे- सोहन ने श्याम को मारा। यहाँ मारने वाला सोहन है, अंत: ‘सोहन ने’ कर्ताकारक है।

किसी भी वाक्य में कर्ता दो तरह से प्रयुक्त होता है। एक में ‘ने’ विभक्ति नहीं लगती वहीं दूसरे में लगती है। जिसमें ‘ने’ विभक्ति नहीं लगती और क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं उसे अप्रत्यय या प्रधान कर्ताकारक कहते हैं। इसके विपरीत, जहाँ ‘ने’ विभक्ति लगती है और क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं उसे सप्रत्यय या अप्रधान कर्ताकारक कहते हैं। उदाहरण-

- रंजीत खाता है।

- अनिरुद्ध ने मलाई खाई।

पहले वाले वाक्य में ‘ने’ विभक्ति नहीं लगा है, ‘खाता है’ क्रिया कर्ता ‘मोहन’ के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त है। वहीं दूसरे वाक्य में ‘ने विभक्ति लगा है और ‘खाई’ क्रिया कर्म ‘मलाई’ के अनुसार आई है।

इसे भी देंखें-

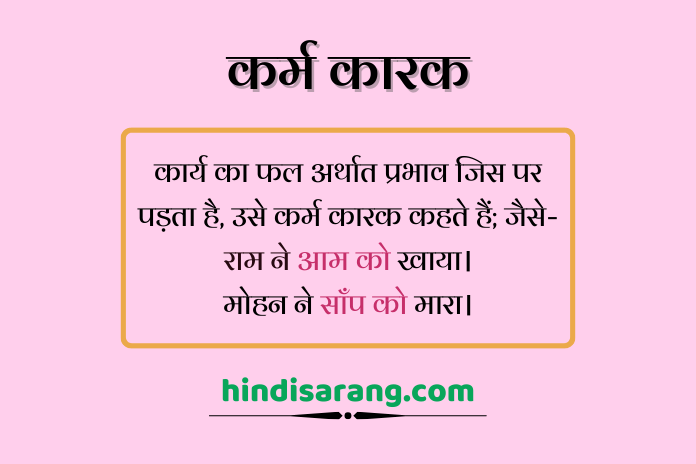

2. कर्म कारक:

वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्मकारक की विभक्ति ‘को’ है।

कर्ताकारक की तरह इसमें भी कुछ वाक्यों में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है कुछ में नहीं होता। वासुदेवनंदन प्रसाद ने उसके कुछ नियम बताये हैं जो निम्न हैं-

- बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, भगाना, जगाना आदि क्रियाओं के कर्मों के साथ ‘को’ विभक्ति जरूर लगती है। जैसे-

- मैंने सरिता को बुलाया।

- माँ ने बच्चे को सुलाया।

- विवेक ने राहुल को जी भर कोसा।

- मनोज ने राजकुमार को पुकारा।

- हम लोगों ने शोर कर चोर को भगाया।

- उसको हमने जगाया।

- ‘मारना’ क्रिया जब ‘पीटने’ के अर्थ में प्रयुक्त होती है, तब कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। परंतु जब ‘शिकार करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, तब विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, कर्म अप्रत्यक्ष रहता है। जैसे-

- लोगों ने पागल को मारा।

- सुरेश ने मुकेश को मारा।

- शिकारी ने हिरन को मारा।

- शेर ने गाय को मारा।

- यदि कर्म निर्जीव वस्तु हो तो ‘को’ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अथार्त सजीव वस्तुओं के साथ ही ‘को’ विभक्ति का प्रयोग होता है, निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं। जैसे-

- अभिषेक ने पराठा खाया।

- मैं अनरसा खा रहा हूँ।

- मैं जूता फन रहा हूँ।

- मैं बाज़ार जा रहा हूँ।

- जब कर्म सप्रत्यय होगा तो क्रिया सदा पुल्लिंग में होगी, परंतु अप्रत्यय होने पर कर्म के अनुसार होगी। जैसे-

- मोहन ने रोटी को खाया। (सप्रत्यय)

- मोहन ने रोटी खाई। (अप्रत्यय)

- जब विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है तब कर्म में ‘को’ विभक्ति अवश्य आता है। जैसे-

- छोटों को प्यार करो।

- बड़ों को पहले आदर दो।

3. करण कारक:

“वाक्य में जिसे शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं।”3 करणकारक का चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा, के साथ, के जरिए, के करण आदि हैं। ‘करण’ का अर्थ ‘साधन’ होता है, इसलिए ‘से’ उपसर्ग वहीं करणकारक का चिन्ह होता है जहाँ यह ‘साधन’ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे-

- राम ने श्याम को छड़ी से मारा।

- राम ने रावण को बाण से मारा।

उपरोक्त वाक्यों में ‘छड़ी’ और ‘बाण’ मारने का साधन हैं, अंत: ‘छड़ी से’ और ‘बाण से’ करणकारक हैं।

करण और अपादान कारक में अंतर:

‘ने’ विभक्ति का प्रयोग करणकारक और अपादानकारक दोनों में होता है, परंतु यह जहाँ करणकारक में ‘साधन’ के रूप में आता है वहीं अपादानकारक में ‘अलगाव’ के अर्थ में। जैसे-

- वह कुल्हारी से पेड़ काटता है। (करण)

- पेड़ से फल गिरा। (अपादान)

4. संप्रदान कारक:

क्रिया जिसके लिए हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। या “जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदानकारक कहते हैं।”4 संप्रदानकारक में ‘को’, ‘के लिए’ विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे-

- लड़की को पानी पिलाओ।

- मोहन सोहन के लिए पुस्तक लाया।

उपरोक्त वाक्यों में लड़की को पानी पिलाया गया है और सोहन के लिए पुस्तक लाई गई है, अंत: ‘लड़की को’ और ‘सोहन के लिए’ संप्रदानकारक हैं।

संप्रदानकारक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं-

- ‘के हित’, ‘के वास्ते’ और ‘के निमित्त’ आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के अव्यय हैं। जैसे-

- जानता के हित में गाँधीजी दक्षिण अफ्रीका गए थे।

- रंजीत के वास्ते ही मैंने यह काम किया।

- मेरे निमित्त कोई काम नहीं हुआ है।

- यदि किसी वाक्य में कर्मकारक और संप्रदानकारक दोनों हो तो कर्मकारक के साथ ‘को’ नहीं लगता है। जैसे-

- हनुमान ने बूटी सुग्रीव को दी। (यहाँ पर ‘बूटी’ कर्म और ‘सुग्रीव’ संप्रदान है।)

- भाना, सोहना, उद्देश्य, देना, प्रणाम, धिक्कार आदि अर्थो में ‘को’ का अर्थ संप्रदानकारक होता है। जैसे-

- मोहन को स्कूल जाना नहीं भाता।

- कायरों को तलवार नहीं सोहती।

- राघवेन्द्र कमाने गए।

- राजेश ने अरविंद को किताब दी।

- गुरू को प्रणाम।

- गद्दारों को बार-बार धिक्कार है।

कर्म और संप्रदान कारक में अंतर:

‘को’ विभक्ति का प्रयोग कर्मकारक एवं संप्रदानकारक दोनों में होता है, परंतु दोनों के अर्थों में अंतर है। जहाँ संप्रदान का ‘को’, ‘के लिए’ अव्यय के स्थान पर या उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है वहीं कर्म के ‘को’ का ‘के लिए’ से कोई संबंध नहीं होता। जैसे-

- संदीप राकेश को मरता है। (कर्म)

- संदीप राकेश को पुस्तक देता है। (संप्रदान)

- मैंने लडके को बुलाया। (कर्म)

- मैंने लडके को मिठाई दी। (संप्रदान)

5. अपादान कारक:

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रगट हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। या “क्रिया जिससे निकले, जिससे क्रिया का अलगाव हो।”5 उसे अपादानकारक कहते हैं। अपादानकारक का विभक्ति चिन्ह ‘से’ है। जैसे-

- दिनेश रंजन से पुस्तक लेता है।

- रोहित पेड़ से गिर पड़ा।

- वह छत से कूद पड़ा।

- सुलेखा घर से बाहर निकली।

उपरोक्त वाक्यों में अलगाव होने के करण यहाँ ‘रंजन से’, ‘पेड़ से’, ‘छत से’ तथा ‘घर से’ अपादानकारक हैं।

6. संबंध कारक:

“संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, उसे संबंध कारक कहते हैं।”6 अर्थात क्रिया से भिन्न शब्द के साथ संबंध सूचित करने वाले को संबंधकारक कहते हैं। संबंधकारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की आदि हैं। जैसे-

- मुकेश का भाई सुरेश है।

- मुख्यमंत्री के पत्र।

- जंगल की लकड़ी।

उपरोक्त वाक्यों में मुकेश का संबंध सुरेश से, मुख्यमंत्री का पत्र से तथा जंगल का लकड़ी से है, अंत: ‘मुकेश का’, ‘मुख्यमंत्री के’ और ‘जंगल की’ संबंधकारक हैं।

सर्वनाम की स्थिति में संबंधकारक का प्रत्यय रा, रे, री और ना, ने, नी हो जाता है। जैसे-

- मेरा घर।

- तुम्हारी लड़की।

- अपना समान।

- अपनी खेती।

कभी-कभी संबंधकारक की विभक्ति के स्थान पर ‘वाला’ प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे-

- सरितावाला घर।

- स्टीलवाली गिलास।

- जैनेंद्रवाले उपन्यास।

संबंधकारक का अर्थ विशेषण के समान होता है, इसलिए कई विद्वान् इसे कारक नहीं मानते। जैसे-

- जंगल का जंतु।– जंगली जंतु।

- घर का काम।– घरेलू काम।

(इसी तरह संबोधनकारक का संबंध क्रिया या किसी अन्य शब्द से नहीं होता, इसलिए संबोधन को भी कई विद्वान् कारक नहीं मानते हैं। इस आधार पर हिंदी में वास्तविक कारकों की संख्या 6 ही है।)

7. अधिकरण कारक:

“क्रिया का आधार सूचित करनेवाला”7 अधिकरण कारक कहलाता है। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरणकारक कहते हैं। अधिकरणकारक की विभक्ति ‘में’ और ‘पर’ है। जैसे-

- नाव में कोई नहीं था।

- बलराम कुर्सी पर बैठा है।

उपरोक्त वाक्यों में ‘नाव में’ और ‘कुर्सी पर’ अधिकरणकारक है।

कभी-कभी अधिकरण की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे-

- उस समय (में) मैं सो रहा था।

- इन दिनों (में) वह पटने हैं।

उपरोक्त वाक्यों में ‘समय’ और ‘दिनों’ में अधिकरण विभक्ति ‘में’ का लोप हो गया है।

अधिकरणकारक में ‘के नीचे’, ‘के ऊपर’ और ‘के भीतर’ परसर्गों का प्रयोग भी होता है। जैसे-

- छत के नीचे।

- मकान के भीतर।

- पेड़ के ऊपर।

8. संबोधन कारक:

जिस संज्ञा द्वारा किसी को पुकारा या संकेत किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधनकारक का संबंध न क्रिया से होता है और न ही किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। संबोधनकारक की कोई विभक्ति नहीं होती, इसे व्यक्त करने के लिए ‘हे’, ‘अरे’, ‘रे’ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

- हे भगवान! मुझे पास करा दीजिए।

- हे राम! यह क्या हो गया?

- भाइयों! संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ।

उपरोक्त वाक्यों में ‘हे भगवान’, ‘हे राम’ और ‘भाइयों’ से पुकारने का बोध हो रहा, इसलिए यह संबोधनकारक है।

MCQ’s Hindi Karak:

उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए।

उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए-

प्रत्येक प्रश्न ……….. चार सम्भावित उत्तर दिए गए हैं।

- आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना- वासुदेवनंदन प्रसाद, पृष्ठ- 101 ↩︎

- वही, पृष्ठ- 103 ↩︎

- वही, पृष्ठ- 105 ↩︎

- वही, पृष्ठ- 107 ↩︎

- व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना- हरदेव बाहरी, पृष्ठ- 81 ↩︎

- आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना- वासुदेवनंदन प्रसाद, पृष्ठ- 107 ↩︎

- व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना- हरदेव बाहरी, पृष्ठ- 81 ↩︎